A questão da política externa de Trump e o ataque ao Pix

A questão da política externa de Trump e o ataque ao Pix Em 16 de setembro de 2025 por GT de Políticas Digitais. “Donald Trump Signs The Pledge” by Michael Vadon is licensed under CC BY-SA 2.0. Henrique Cochi Bezerra, João Pedro Frealdo de Oliveira, Leonardo Ribeiro de Aragão e Miguel Said Vieira. O sucesso do Pix no Brasil despertou reação do governo Trump, que vê no sistema uma ameaça às empresas estadunidenses. Sob acusações de “práticas desleais”, os EUA pressionam o país em uma disputa que envolve dados, soberania digital e poder econômico. Em novembro de 2020, em plena pandemia de Covid-19, o Banco Central do Brasil lançou o Pix. Um sistema de pagamentos digitais sem necessidade de contato físico, gratuito, instantâneo e de fácil utilização. A ferramenta caiu rapidamente no gosto dos brasileiros e ganhou escala de forma impressionante. Em 2024, o Pix já havia se consolidado como a forma de pagamento mais utilizada no Brasil (ver gráfico 1), deixando para trás tanto o dinheiro quanto os cartões. O número de transações saltou de 9 bilhões em 2021 para 63 bilhões em 2024, movimentando 26 trilhões de reais desde sua criação. Nenhum outro país do mundo incorporou um sistema parecido tão rapidamente (THE ECONOMIST, 2025). O êxito do modelo brasileiro, entretanto, chamou a atenção em Washington. O governo dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil, levantando a suspeita de que o Pix estaria afetando a competitividade de companhias estadunidenses. Para a administração Trump, a expansão do sistema representa uma ameaça à atuação de seus players no mercado de pagamentos. Gráfico 1 As críticas do governo dos Estados Unidos ao sistema de pagamentos brasileiro estão inseridas em um debate mais amplo que envolve big techs como Google, Meta e outras. Essas empresas mantêm suas próprias soluções de pagamento e enxergam o Pix como um potencial concorrente. Outro aspecto sensível para as gigantes de tecnologia é o tratamento de dados. Segundo a acusação, a legislação brasileira limitaria o acesso das companhias estadunidenses às informações pessoais dos usuários, afetando modelos de negócios baseados em publicidade personalizada (AMANTÉA, 2025). O ataque, contudo, é infundado: considerar a LGPD uma barreira desleal é uma leitura no mínimo inadequada e no máximo mal intencionada, já que a lei é aplicada de forma igual a empresas nacionais e estrangeiras, e aplica-se também à operação do Pix. Ressalta-se ainda que a legislação representa um instrumento legítimo de proteção de direitos fundamentais e da soberania digital, em consonância com padrões internacionais. Nesse sentido, a investigação não teria como alvo real o Pix ou a LGPD, que não configuram obstáculo para a atuação de companhias americanas no Brasil, mas refletiria sobretudo interesses políticos dos EUA (AMANTÉA, 2025). A questão, então, precisa ser considerada à luz da agenda política do governo estadunidense. Trump escancarou para quem governava quando de sua cerimônia de posse em janeiro de 2025. Cerimônia essa que contou com a participação ilustre de representantes das maiores empresas de tecnologia do mundo que contam com operações globais e sede nos EUA. Entre os nomes figuram Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (META/Facebook), Jeff Bezos (Amazon) e Sam Altman (OpenAI). A cúpula do governo Trump se comprometeu em buscar fortalecer tecnologias, sistemas e ecossistemas que têm suas operações base centralizadas nos EUA, em consonância com sua proposta de campanha que enfatizava a valorização de produtos americanos e um consequente protecionismo econômico – vide as altas taxas impostas pelo seu governo aos produtos importados e que tem sido razão de embate entre Trump e o executivo e o judiciário brasileiros. Essa abordagem pode ser atribuída a um reconhecimento – não necessariamente de Trump – da transformação que tem ocorrido no estágio atual do capitalismo. A acumulação de capital, etapa fundamental do capitalismo, adapta-se a uma nova realidade: dados são ativos financeiros que podem render dividendos maiores do que a mente humana poderia imaginar. Toda coleta de dados é uma coleta de lucros potenciais. Nesse lugar, Altman exerce um papel fundamental: a OpenAI, na produção do ChatGPT e suas novas versões (atualmente baseadas no modelo GPT-5), alimenta-se de dados que vêm de todos os lugares, em sua maioria sem autorização – é significativo o caso da Folha de São Paulo, que acusa a empresa de competição desleal por usar seus conteúdos jornalísticos para treinamento desde 2022, e ainda fazê-lo burlando seu paywall, em elevada frequência (mais de 45 mil no mês de julho de 2025!). Trump parece dever favores a esses grupos, e isso tem motivado tanto a resistência a qualquer legislação de proteção de dados como uma política de fortalecimento da construção contínua de modelos de inteligência artificial que utilizarão esses dados. Além, é claro, de um forte lobby para que essas políticas também sejam enfraquecidas internacionalmente. É a partir desse contexto que Trump atua no ataque à edificação da soberania digital no Brasil por meio do Pix e de outras tecnologias de pagamento: quanto mais usuários abandonarem o uso de cartões com bandeiras gerenciadas por empresas estadunidenses, menor será o lucro dessas empresas; quanto mais brasileiros utilizarem o Pix, menor será o sucesso do Apple e do Google Pay, e menor será nossa dependência por tecnologias americanas, e menor o acesso que suas empresas terão a dados para analisar o perfil do consumidor brasileiro – dados que valem ouro. Dessa forma, o governo dos EUA atua em ataque à soberania nacional brasileira na medida em que o país, historicamente subserviente aos EUA e alinhado à sua ideologia, avança em construir não apenas tecnologias nacionais mas fortes tecnologias nacionais. Essa construção é fundamental para afastar o fantasma sempre presente da dependência da política e da economia estadunidenses. Nessa esteira, vale reconhecer que a atuação dos estadunidenses sobre o território brasileiro é resultado também de um dispositivo autocrático de retaliação comercial, a Seção 301. A Seção 301 é uma ferramenta estabelecida pela Lei de Comércio e Tarifas de 1974, e é utilizada para investigar “barreiras comerciais desleais”, permitindo que o governo imponha retaliações comerciais contra países

Trabalhar até morrer? O caminho da previdência social desde a Constituição Federal de 1988

Trabalhar até morrer? O caminho da previdência social desde a Constituição Federal de 1988 Em 8 de setembro de 2025 por GT de Previdência Social. Foto: CP Memória A trajetória recente da previdência social brasileira partiu de uma promessa de solidariedade social inscrita na Carta Magna e chegou ao cenário de desesperança atual. Nesse texto abordamos como cada governo (executivo federal) fincou seu marco no processo de retração neoliberal da Previdência e tornou mais difícil a compreensão e acesso dos cidadãos aos seus direitos. Ariane Mantovan, Gabriel Sousa e Sandra Brumatti. A Constituição Federal de 1988 é destacada costumeiramente por um anseio de basilar um Estado de bem-estar social ao Brasil, fortemente influenciado pelo espírito de redemocratização que o país vivia naquele momento (Farah, 2001). Neste sentido, o sistema de seguridade social aventado entre os artigos 193 e 204 se notabiliza como um dos elementos mais expressivos de sua proposta de consagração de direitos sociais, eis que cria um sistema universalista que une saúde, assistência e previdência social sob o manto da “ordem social” (Brasil, 1988). Como ponto de partida, a escolha de constituir um sistema público de repartição garantiu que o financiamento dos benefícios da previdência não estaria condicionado ao exato montante de contribuição anterior, consolidando o sistema em uma solidariedade atuarial, onde os trabalhadores ativos financiam os benefícios dos trabalhadores aposentados e consequentemente são cobertos pela geração futura. Este aspecto está intimamente ligado à visão universalista de direitos que a Carta Magna consolidou, onde a aposentadoria não estaria condicionada à contribuição, mas seria garantida como um direito e dever do Estado aos seus cidadãos. Deste modo, o texto proposto pelos constituintes foi redigido com as condições para aposentadoria partindo do tempo de trabalho do cidadão, e não de sua contribuição. Os constituintes visaram atuar de maneira equitativa sob as desigualdades entre o meio urbano e o meio rural e de gênero, prevendo a redução de cinco anos para aposentadoria das trabalhadoras urbanas e dos trabalhadores rurais. Assim, o texto original da Constituição previa duas espécies de aposentadoria: uma que se concentrava no requisito da idade e outra no tempo de trabalho. Dessa forma, exigia 65 anos de idade para os trabalhadores urbanos e 60 anos de idade para as trabalhadoras se aposentarem na aposentadoria por idade, enquanto aos trabalhadores rurais eram exigidos 60 anos de idade e às trabalhadoras rurais 55 anos de idade. Além disso, também era possível se aposentar com 35 anos de tempo de serviço se homem e 30 anos de serviço se mulher e destaca-se também a redução de cinco anos na idade mínima exigida de tempo de serviço aos professores (educação infantil, ensino fundamental e médio), com 5 anos adicionais às professoras (Brasil, 1988). A seguir um quadro-resumo das regras de aposentadoria inscritas na Constituição Federal em sua redação original: Quadro 1 APOSENTADORIA POR IDADE APOSENTADORIA POR TEMPO Homens: 65 anos Mulheres: 60 anos Homens: 35 anos Mulheres: 30 anos Rurais homens: 60 anos Rurais mulheres: 55 anos Professores: 30 anos Professoras: 25 anos Todavia, os anos 1990 apresentariam óbices à efetivação das políticas de welfare state que a Carta Magna propunha (Farah, 2001). Mobilizando o contexto brasileiro de crise financeira estatal, o sistema previdenciário passou a sofrer uma crítica que permearia os argumentos pela sua reforma nos próximos 35 anos: a previdência seria elemento de desequilíbrio das contas públicas. Os Governos Collor (1990-1992) e Itamar (1992-1994) estariam mais próximos da agenda neoliberal que ascendeu na América Latina nesse período, e passariam a criticar os avanços de direitos sociais propostos pela CF/88, alegando estarem à frente da capacidade estatal de provê-los. Apesar das críticas neoliberais e atraso na aprovação de leis que tratariam do custeio e benefícios previdenciários, o sistema previdenciário foi capaz de resistir neste período inicial, sendo inclusive capaz de se manter incólume na Revisão Constitucional de 1993. Seria no Governo FHC que os ciclos de retrocessos neoliberais se iniciariam: o mote do governo eleito em 1994 passaria a ser promover a estabilização macroeconômica do país, e, para sustentar os ajustes fiscais que o governo buscava, o financiamento da seguridade social passaria a ser atacado e diminuído, em medidas de Desvinculação dos Recursos da União – DRU (Tobaldini & Suguihiro, 2011) que aumentavam a discricionariedade do governo em efetuar gastos públicos, ao passo que reduzia a sua capacidade de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, entre eles o da previdência. Contudo, seria com a Emenda Constitucional nº 20/1998 que o regime previdenciário teria sua até então mais profunda alteração, especialmente pelas alterações nos critérios de acesso (Silva, 2024). A despeito da resistência enfrentada no Legislativo (Jard da Silva, 2020), o Governo FHC logrou sucesso na aprovação da Emenda que modificou os seguintes pontos: Extinguiu a possibilidade de solicitação de aposentadoria proporcional para homens e mulheres, em que os contribuintes antecipavam sua aposentadoria ao custo de diminuírem o seu valor de benefício a um valor proporcional ao seu tempo de serviço. Alterou de tempo de serviço/trabalho para tempo de contribuição como critério de acesso na concessão da aposentadoria. Facilitou para que alterações relacionadas a regra de concessão e critérios de pagamento previdenciários fossem definidos por normas infraconstitucionais e não mais por PECs. Constitucionalização da previdência privada, apesar de já ser anteriormente regulada pela Lei Federal nº 6.435/77, trazendo maior segurança jurídica. Foi incorporada de forma complementar ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), voltada a maior parte dos trabalhadores e ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), destinado aos servidores públicos efetivos. Excluiu os professores universitários da regra especial que reduzia em 5 anos o tempo de serviço (agora contribuição) para aposentadoria. Neste sentido, o Governo FHC representa um marco na transição do sistema previdenciário em direção a um modelo contributivo e securitário, especialmente pela nova exigência de 35 e 30 anos de tempo de contribuição para homens e mulheres, respectivamente. Além disso, cabe destacar como a flexibilização nas exigências para alteração previdenciária, permitiu que não fosse mais necessário formar coalizões legislativas amplas para aprovação de Emendas Constitucionais que alterassem a

Flexibilidade Orçamentária ou Retrocesso Social? Os Riscos da Desvinculação de Pisos e Benefícios no Brasil

Flexibilidade Orçamentária ou Retrocesso Social? Os Riscos da Desvinculação de Pisos e Benefícios no Brasil Em 8 de setembro de 2025 por GT de Orçamento Público. Foto: Tempo de política – Disponível em: https://tempodepolitica.com.br/gastos-com-saude-publica-e-educacao/ A proposta orçamentária de 2026 reacende o debate sobre a desvinculação dos mínimos constitucionais. Sob o argumento da flexibilidade fiscal, abre-se o risco de fragilizar salvaguardas que garantem financiamento contínuo a direitos sociais básicos, trocando estabilidade de longo prazo por ganhos imediatos. Isabela Tabarelli Cabral, Luiz Gustavo Ferreira da Silva, Vinicius Freitas Tavares Silva, Vitória Elizabeth Cabral. A tramitação da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em agosto de 2025, reabre um debate central sobre as finanças públicas brasileiras no que diz respeito à arrecadação e alocação dos recursos disponíveis. Em meio às discussões sobre cortes, destinação de recursos via emendas parlamentares, investimentos e prioridades, uma questão se destaca: a possibilidade de ampliar a discricionariedade do gasto por meio da flexibilização dos mínimos constitucionais para Saúde e Educação. Como indicou Borges (2021), há diversos incentivos que, do ponto de vista do cálculo político, levam à priorização de gastos de curto prazo, o que está na base do posicionamento em prol da desvinculação das receitas. As vinculações constitucionais de receitas são regras previstas na Constituição que obrigam União, estados e municípios a destinarem uma parte de seus tributos para áreas consideradas essenciais. A lógica é “carimbar” uma fatia do orçamento, garantindo que esses serviços tenham recursos mínimos assegurados, independentemente de mudanças políticas ou conjunturais. Esse debate já se fez presente em maio de 2025, quando o ex-secretário do Tesouro Nacional, Paulo Bijos, defendeu que a resolução do “nó fiscal” brasileiro só seria viável mediante a desvinculação dos pisos constitucionais da saúde e da educação e a desindexação de benefícios atrelados ao salário mínimo. Sua proposta recolocou em evidência uma agenda presente em setores da economia e da política que enxergam nas vinculações constitucionais um entrave para a gestão mais “eficiente” do orçamento, frequentemente considerado engessado (Nery, 2025; Vieira et al., 2020). Na época, a pauta também se estendeu à discussão sobre a reforma administrativa, à medida que o deputado federal, Pedro Paulo (PSD-RJ), defendeu que a reestruturação do orçamento deveria estar atrelada ao fim das vinculações. Nesse ponto, torna-se necessário refletir sobre os desdobramentos da desvinculação dos mínimos constitucionais. O orçamento público no Brasil se destaca como um instrumento multifuncional, constituído por um arcabouço jurídico robusto, que estabelece obrigações mínimas de financiamento de políticas sociais. Mais do que simples números, as vinculações formam um microssistema jurídico, funcionando como salvaguardas contra a volatilidade política, impedindo cortes arbitrários em áreas estruturantes (Pinto; Ximenes, 2018; Araújo, 2023). Removê-las em favor da “flexibilidade” significa, na prática, abrir mão de mecanismos de proteção a direitos sociais básicos. Os pisos foram instituídos com o objetivo de garantir um dispêndio mínimo e contínuo em áreas essenciais, independentemente do governo eleito. Nesse sentido, configuram-se como políticas de Estado, ou seja, diretrizes jurídico-normativas de caráter permanente que vinculam os governos à obrigação de assegurar gastos voltados para metas de longo prazo nessas áreas, promovendo continuidade e previsibilidade, mesmo diante de instabilidades políticas ou crises econômicas eventuais (Araújo, 2023). Na configuração atual, a Constituição Federal determina que o gasto em educação por parte da União deve ser, anualmente, no mínimo 18% da receita de impostos, enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios destinam 25%. Para o piso da saúde, os Estados devem aplicar 12% e os Municípios 15% da receita de impostos, enquanto a União aplica no mínimo 15% da receita corrente líquida (Brasil, 1988). Desse modo, os pisos asseguram que União, estados e municípios destinem percentuais mínimos de suas receitas anualmente para essas áreas essenciais, protegendo-as de ajustes fiscais conjunturais e garantindo a manutenção dos direitos sociais, além de promover o desenvolvimento humano e social no Brasil no longo prazo. Conforme Araújo (2023), do ponto de vista técnico, a lógica que rege o argumento que defende a quebra dos pisos constitucionais é exclusivamente econômico-contábil, ou seja, baseia-se numa visão meramente matemática de relação entre receita e despesa, desconsiderando o respeito às imposições constitucionais e à realização de direitos fundamentais. Portanto, a elaboração do orçamento público não pode se restringir a um programa de austeridade fiscal baseado numa análise financeira racionalizada, uma vez que este cálculo desconsidera a responsabilidade pública de concretização de um programa constitucional que prevê a democratização do acesso à saúde e à educação. Do mesmo modo, a indexação de benefícios sociais ao salário-mínimo – como o piso da previdência, BPC, seguro-desemprego e abono salarial – também é alvo de ameaças nos debates sobre o orçamento de 2026. Sob este prisma, é notório que a indexação dos benefícios ao salário-mínimo surge como garantia de que os mais vulneráveis participem dos ganhos de produtividade da economia e não tenham seu poder de compra prejudicado pela inflação. É um mecanismo financeiro que impede a pauperização de milhões de famílias, assegurando sua dignidade (DIEESE, 2023). Partindo da mesma lógica econômico-contábil, argumenta-se que a desindexação seria uma medida importante para garantir uma gestão mais “eficiente” do orçamento público, considerando as imposições previstas pelo Novo Arcabouço Fiscal. Todavia, desconsidera-se o fato de que reduzir o poder de compra dos beneficiários significa contrair o consumo local, afetando diretamente o pequeno comércio e os serviços, gerando um ciclo vicioso de empobrecimento e estagnação econômica regional, com reflexo inclusive sobre as receitas públicas (CSB, 2023). Uma proposta alternativa à desvinculação foi a da unificação dos pisos constitucionais, contida na PEC 188/2019 – arquivada em 2022. A medida consistiu em somar os mínimos constitucionais de saúde e educação em um único piso global, de modo que o excedente aplicado em uma das áreas pudesse ser usado para compor o mínimo da outra. Os defensores da medida alegavam que tal mecanismo conferiria maior flexibilidade aos entes federativos, permitindo que os estados e municípios ajustassem a alocação de recursos de acordo com suas realidades locais (Vieira et al., 2020). Na prática, a unificação funcionaria como uma

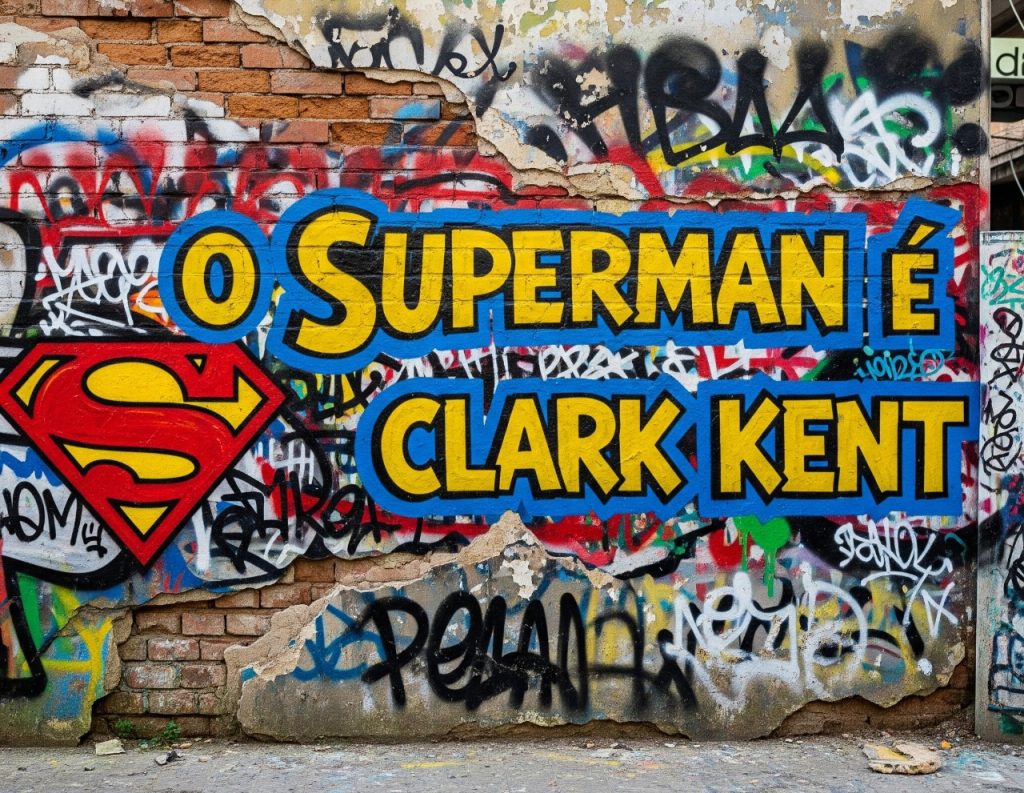

CLARK KENT: Política Externa e Opinião Pública, juntas

Fazendo uso de uma metáfora bem conhecida — principalmente pelos fãs de super-heróis — e de uma análise sobre a cobertura midiática da relação do Brasil com Israel e Palestina no contexto do conflito em Gaza, este texto explora a relação entre política externa e opinião pública, considerando o papel exercido pela imprensa nessa interação. Se Clark Kent encontra dificuldades em manter uma postura neutra ao relatar as informações que observa enquanto Superman, faz sentido supor que com a imprensa ocorre o mesmo.

‘Agora Tem Especialistas’: a troca de dívidas por atendimentos e os limites da complementaridade privada no SUS

O programa entrou em vigor em agosto deste ano e é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda, que promete “desafogar” as filas de espera para atendimentos médicos do SUS. Além de buscar a redução imediata das filas no SUS, a medida pretende enfrentar a concentração de especialistas na rede privada localizada nas regiões mais ricas do país e reforçar os princípios de universalidade e equidade que orientam o sistema de saúde brasileiro.

Representação feminina pelo âmbito político: parlamentares e civis dentro da Câmara dos Deputados

Representação feminina pelo âmbito político: parlamentares e civis dentro da Câmara dos Deputados Em 11 de agosto de 2025 por GT de Eleições e Processo Decisório. Letícia Lírio Lacerda, Vitória Rodrigues Santil, Lais Maria Guedes de Melo Santos e Paula Keiko Iwamoto Poloni. A representação feminina por meio de mulheres eleitas constitui um campo relevante de investigação tanto para a academia, quanto para a prática política. No entanto, deve-se observar também a perspectiva das mulheres civis dentro dos ambientes legislativos – a forma que são representadas e possuem suas pautas votadas (enfatizando a agenda de Gênero). A trajetória da participação política das mulheres (por ambas perspectivas – parlamentar e civil) no Brasil foi construída por meio de avanços graduais, lutas por reconhecimento e desafios persistentes no campo da representação. A primeira iniciativa sobre a possibilidade de mulheres votarem em eleições locais no país ocorreu em 1831 (Novaes, 2019). No entanto, a conquista formal do direito ao voto, um dos marcos fundamentais da cidadania, ocorreu apenas com o Código Eleitoral de 1932, promulgado durante o governo de Getúlio Vargas. Contudo, essa conquista inicial era acompanhada de restrições estruturais, isto é, o contexto do período baseado em hierarquia de gênero impossibilitava as mulheres de exercer o voto seguramente, portanto tornava-se desproporcional a participação eleitoral entre homens e mulheres. Tais fatos revelam o estigma cultural da incapacidade da mulher de ser vista como um ser político, ou até mesmo de ter seus direitos destacados. Apenas em 15 de novembro de 1933, instalou-se a Assembleia Constituinte e um novo marco foi alcançado com a eleição de Carlota Pereira de Queirós como deputada federal; a primeira mulher a ocupar um cargo legislativo nacional no país (Novaes, 2019). Todavia, foi apenas com a Constituição de 1934 que o voto feminino foi plenamente universalizado, garantindo às mulheres os mesmos direitos eleitorais que os homens. Ainda assim, a obrigatoriedade do voto permaneceu como um dever exclusivamente masculino, o que dificultava a efetiva universalização do sufrágio e limitava a participação feminina na vida política do país. Somente em 1946, com a nova Constituição, a obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres. Apesar desses avanços legais, a trajetória da representação feminina na política – tanto como parlamentar, quanto como pauta (agenda de votação) seguiu de maneira lenta e desigual nas décadas seguintes. Contudo, no fim da década de 80, com a promulgação da Constituição de 1988 (art. 14), houve um processo de redemocratização, possibilitando mínima visibilidade para as mulheres, onde foi desenvolvido a implementação de ações afirmativas para mulheres, como a Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995 (lei de cota de gênero para candidaturas proporcionais), como também o incremento de políticas públicas que auxiliassem as mulheres, com o objetivo de tentar corrigir as distorções históricas na participação política das mulheres. Esse percurso histórico nos revela que a presença feminina na política brasileira, embora juridicamente assegurada há quase um século e respaldada por diversos marcos legais, ainda enfrenta obstáculos culturais, institucionais e ideológicos que limitam sua efetiva expressão política. Consoante a isto, também foi tardio o processo que tornava mulheres receptoras de políticas públicas, como dito anteriormente, o processo foi iniciado nos anos 80, a partir de movimentações sociais. “Iniciaram sua luta a partir de demandas gerais, comuns, como a ausência de infraestrutura básica – educação, auxílios, alimentação. Por conseguinte, iniciaram a inserir suas próprias pautas como mulheres dentro dos movimentos sociais” (Farah, 2004). A despeito dos avanços legislativos e do aumento progressivo no número de mulheres eleitas, persistem obstáculos estruturais que dificultam a transformação da presença formal em poder político real. Nesse sentido, é necessário reconhecer que a ocupação de cargos políticos por mulheres não têm garantido, por si só, a promoção de pautas voltadas aos seus direitos, tampouco assegurado um compromisso consistente com a agenda de igualdade de gênero. Um fato a ser observado trata-se do crescimento de mulheres que integram a Câmara dos Deputados da legislatura anterior para a atual (56ª – 2019 a 2023, e 57ª – 2023 a 2027). Nota-se que, embora o número de deputadas tenha aumentado – passando de 77 para 91 parlamentares, o que representa um crescimento de 18,2% – esse avanço quantitativo não se traduziu automaticamente em uma atuação coesa ou prioritária em defesa dos direitos das mulheres; sendo este, desproporcional com a quantidade de parlamentares do gênero masculino. Assim, nota-se que a identidade de gênero das parlamentares, embora visível, não tem se traduzido, de forma sistemática, em ações concretas em defesa das pautas femininas; Desta forma, a participação feminina na política não se limita apenas à ocupação de cargos legislativos, mas também à incorporação de pautas e ao conteúdo das propostas que buscam a garantia ou ampliação dos direitos das mulheres, inserindo suas reivindicações na agenda parlamentar. Deste modo, sob o viés da participação política feminina, no âmbito institucional e civil, foram reunidos seis projetos de leis relacionados com direitos das mulheres, para ilustrar como essa pauta vem sendo abordada no legislativo e impactando na sociedade, entre eles, quatro tramitam na 57ª legislatura e dois pertencem à 56ª. Ao identificar os seis (6) projetos de lei voltados aos direitos das mulheres, consegue-se extrair um recorte da visibilidade das pautas femininas sob a Câmara dos Deputados, e como são conduzidas diante do compromisso com a agenda de gênero. Primeiramente, um forte obstáculo para a visibilidade de pautas de gênero na Casa Legislativa, vem a ser reforçado por Campbell et al. (2010), onde apresenta-se o argumento que a simples presença de mulheres na política não garante resultados substantivos, sobretudo quando as representantes estão sujeitas a lealdades partidárias que limitam sua atuação em favor de pautas femininas. A representação substantiva depende menos do quem representa e mais do como e com que compromisso se representa. Os projetos de lei identificados foram: PL 1085/2023, que altera a CLT para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função, promovendo equidade no ambiente de trabalho. O PL 2144/2023, por meio do Requerimento 4073/23, propõe endurecer as penas para crimes sexuais, visando

Redes sociais e o poder narrativo de Donald Trump: como o presidente dos EUA reconfigura o debate internacional online

Redes sociais e o poder narrativo de Donald Trump: como o presidente dos EUA reconfigura o debate internacional online Em 11 de agosto de 2025 por GT de Debate Público Online. Bruna Drudi Lacerda e Sarah Mariana Ribeiro. Ao explorar as redes sociais como palco central de sua atuação política, Donald Trump não apenas mobiliza sua base interna, mas também impõe uma narrativa que ultrapassa fronteiras, influenciando agendas e discursos ao redor do mundo. Essa dinâmica evidencia como a lógica algorítmica das plataformas potencializa lideranças carismáticas e polarizadoras, transformando debates internacionais em arenas digitais onde a disputa por sentido se sobrepõe à busca por consensos. Os trens, metrôs e ônibus, principais meios de transporte para aqueles que vivenciam a vida corrida da grande São Paulo, são muitas vezes os lugares onde as pessoas acham um tempo para se atualizarem com as notícias do dia. Considerando a atual reconfiguração do ecossistema de comunicação, o acesso à informação chega cada vez mais rápido e fácil nas mãos dos usuários das redes sociais em seus smartphones, não dependendo mais de uma televisão ou papel físico para entenderem o que está acontecendo no sistema internacional. Contudo, embora as mídias sociais facilitem o acesso à informação, ainda é preciso ter um olhar atento ao que se recebe de notícia, principalmente em um ambiente caracterizado pela desinformação e disputas de narrativas. Direcionando o olhar para as redes sociais, é possível enxergar uma crescente polarização ideológica que busca controlar a narrativa de conflitos que vão além da esfera política, especialmente quando se pensa no oriente, ao observar a escalada do conflito entre Israel e Palestina. Nesse sentido, um líder político vem tendo sucesso em influenciar o debate político online global, trazendo o viés ocidental como centro de seu poder narrativo: Donald Trump. Representante de uma das maiores potências mundiais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, carrega consigo a urgência de manter o país em seu lugar de privilégio no sistema internacional. Os EUA possuem o que Joseph Nye (2004) define como smart power, a habilidade de juntar o hard power, capacidade de influência coercitiva e econômica, e o soft power, a influência indireta, feita por meio da disseminação de culturas e vieses, como o american way of life. Desse modo, Trump influencia seus seguidores com postagens tendenciosas e pronunciamentos não oficiais através de sua página do X, como quando anunciou o cessar-fogo entre Israel e Irã através de uma postagem, sendo desmentido horas depois pelo ministro das relações exteriores do Irã, Abbas Araghchi, utilizando a mesma rede social. O posicionamento adotado por Donald Trump é uma estratégia descrita como “firehouse of falsehood“, na tradução literal, uma mangueira de incêndio da falsidade. Esse termo nomeia um modelo de propaganda que tem como objetivo inundar o ambiente informativo com a repetição de narrativas falsas para confundir e desgastar o entendimento da verdade factual. Esse tipo de ação evidencia um fenômeno cada vez mais comum: o enfraquecimento da credibilidade jornalística diante da ascensão de líderes políticos que se apropriam das redes para construir suas próprias versões dos fatos, como é o caso de Trump. De acordo com especialistas do The Washington Post – Fact Checker, alguns líderes políticos possuem a capacidade de minar os mecanismos de verificação jornalística, sobretudo ao insistirem publicamente em versões contraditórias dos acontecimentos. Essa dinâmica, associada a outros fatores de transformação do ecossistema comunicacional, contribui para a crescente tendência de os leitores não verificarem a veracidade das informações que consomem, comportamento que pode ser explicado por diversos fatores, entre eles: a confiança depositada em figuras públicas vinculadas à esfera política, a falta de tempo para analisar criticamente o volume excessivo de notícias recebidas diariamente, e, em muitos casos, a dificuldade em identificar fontes de informação confiáveis, tudo isso associado a uma descrença da política e nas instituições democráticas. É importante destacar que a guerra entre Israel e Palestina não é o único episódio alvo de desinformação promovido pelo presidente dos Estados Unidos da América. Um estudo realizado pela Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, revelou que, durante seu mandato, Donald Trump proferiu mais de trinta mil afirmações falsas, muitas das quais foram repetidas diversas vezes ao longo do tempo. A prática adotada pelo presidente evidencia o uso da estratégia da mangueira de incêndio da falsidade, configurando-se como um dos principais instrumentos retóricos utilizados por Trump para obscurecer a transmissão de informações verídicas. Diante do prestígio e da influência internacional dos Estados Unidos, quem ousaria contestar o líder da principal potência mundial da atualidade? Essa reflexão é essencial para conscientização do público acerca da importância de verificar a autenticidade das informações consumidas, o que os estudiosos chamam de “integridade da informação”. Deste modo, torna-se indispensável que, antes de aceitar uma notícia como verdadeira, sejam analisados tanto o contexto em que a declaração foi feita quanto a credibilidade e a eficiência do veículo de divulgação. Referências NYE, Joseph S. Soft power: the means to success in world politics. New York: Public Affairs, 2004. Trump anuncia cessar‑fogo entre Israel e Irã; chanceler iraniano nega acordo. Veja. São Paulo, 23 jun. 2025. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/trump-anuncia-cessar-fogo-entre-israel-e-ira/ Acesso em: 29 jul 2025. PILDES, Richard. Firehose of Falsehood: How Trump is Trying to Confuse the Public About the Election Outcome. Election Law Blog, 18 nov. 2020. Disponível em: https://electionlawblog.org/?p=118798. Acesso em: 3 ago. 2025. KESSLER, Glenn. The Fact Checker rose in an era of false claims. Falsehoods are now winning. The Washington Post, 31 jul. 2025. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/07/31/fact-checker-falsehoods-glenn-kessler/. Acesso em: 3 ago. 2025.

Facções brasileiras sob a mira dos EUA: o debate sobre terrorismo

Facções brasileiras sob a mira dos EUA: o debate sobre terrorismo Em 10 de agosto de 2025 por GT de Segurança Pública. Aline Fiedler Procópio Giove, Bruna Fameli Maffessoni, Carlos Augusto Pereira de Almeida, Isabella Tardelli Maio, Maria Eduarda Brito e Rafaela Castilho Miranda. Estados Unidos pressionam Brasil e outros países latino-americanos a classificarem facções como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Especialistas alertam para os riscos jurídicos e políticos dessa proposta, que pode comprometer a soberania regional e aplicar de forma inadequada o conceito de terrorismo previsto na legislação brasileira. Em maio deste ano, a delegação estadunidense de David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções do Departamento de Estado, esteve no Brasil para tratar das iniciativas voltadas ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. As autoridades do governo Trump mencionaram explicitamente o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) ao argumentar a favor da designação de organizações criminosas transnacionais como grupos terroristas (CNN, 2025). Como resposta, o governo brasileiro alegou que tais organizações não se enquadram como terroristas. O secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sabburro, disse que “[…] o Brasil hoje padece, como de fato vários países do mundo padecem, com esse problema das organizações criminosas” (G1, 2025). O esforço estadunidense para reformular as classificações não é isolado. Trata-se de uma prática feita com outros países latino-americanos, como é o caso da Venezuela e da facção Tren de Aragua (CNN, 2025). Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), enxerga que existem quatro motivos que justificam a medida: (1) o PCC e o CV têm ampliado suas operações para além das fronteiras brasileiras; (2) segundo os EUA, as facções cometeram ataques com bombas, mataram autoridades e praticaram outras ações violentas que eles consideram como atos de terrorismo; (3) há infiltração das facções em outros países, especialmente nos EUA, como em Massachusetts e Pensilvânia e, por fim, (4) o reconhecimento como organizações terroristas facilitaria a aplicação de sanções e cooperação internacional. Ana Isabel Pérez Cepeda, professora de Direito Público da Universidade de Salamanca (ESP), alerta para os perigos de distorção da Lei 13.260/2016, que tipifica o terrorismo no Brasil (Martinelli; Oliveira, 2025). Segundo essa legislação, o terrorismo é caracterizado por atos praticados por uma ou mais pessoas, motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de: raça, cor, etnia ou religião, com a intenção de causar terror social ou generalizado, colocando em risco a vida, o patrimônio, a paz ou a segurança pública. O PCC e o CV, por outro lado, não visam um projeto político-ideológico alternativo, mas a perseguição de objetivos econômicos e manutenção de seu poder em territórios específicos (Martinelli; Oliveira, 2025). Dessa forma, torna-se imprescindível refletir sobre quais são, de fato, as motivações por trás da iniciativa do governo dos Estados Unidos, bem como os seus impactos na América Latina e, em particular, no Brasil. Grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e a Família do Norte (FDN) não são resultados recentes da violência urbana, mas fenômenos que se consolidaram ao longo das últimas décadas, a partir de um contexto marcado pela precarização do sistema prisional e pela ausência do Estado em territórios periféricos (Salla & Teixeira, 2020). O CV surgiu no final da década de 1970, no presídio de segurança máxima da Ilha Grande (RJ), como resultado da convivência imposta pelo Estado entre presos comuns e presos políticos (André, 2015). Essa experiência compartilhada levou à formação de uma aliança em torno da luta por melhores condições no sistema prisional. De forma semelhante, o PCC foi criado em 1993, no presídio de Taubaté (SP), em reação ao massacre do Carandiru, a fim de proteger a população carcerária diante da violação sistêmica de direitos no interior das prisões (Feltran, 2018) O sistema prisional permanece como um dos principais espaços de consolidação do poder das facções criminosas no Brasil. Embora muitas dessas organizações tenham se originado nas prisões, atualmente elas se fortalecem e operam de forma articulada dentro e fora do cárcere. As prisões seguem sendo utilizadas por facções como o PCC para recrutamento, organização interna e coordenação de ações externas. Em contextos marcados pela ausência ou violência estatal, esses grupos consolidam sua influência também fora dos presídios, oferecendo proteção, impondo regras e ocupando territórios vulneráveis, especialmente por meio do controle do mercado de drogas (Dias, 2013; Feltran, 2019). Ao longo do tempo, as facções criminosas ampliaram sua atuação para além das redes locais de violência e do controle territorial de bairros, ainda que essas dimensões continuem presentes — no caso do PCC, por exemplo, práticas como a autorização de “lojinhas”, a circulação de mercadorias e a imposição de disciplina nas periferias seguem sob seu controle. Na prática, há uma complexificação da estrutura organizacional, marcada por uma forte racionalidade econômica. O PCC, em particular, passou a operar segundo uma lógica empresarial, com redes de abastecimento e distribuição transnacionais, controle de portos estratégicos como Santos (SP), Paranaguá (PR) e Itajaí (SC), e presença direta em países sul-americanos como Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia, além de registros mais recentes de atuação na Europa (Gonçalves, 2022; Kawaguti, 2023; UNODC, 2023). Para Manso e Dias (2018), o PCC tem se configurado como uma organização híbrida, mesclando práticas de mercado e disciplina violenta para gerir um projeto de poder com alcance nacional e internacional, mas ainda profundamente enraizado no controle de territórios periféricos, principalmente nas cidades da região metropolitana de São Paulo. Atualmente, a atuação das facções criminosas brasileiras não é guiada apenas por uma lógica estritamente econômica ou territorial. Como argumenta Dias (2024), o PCC desenvolveu uma forma de organização que combina a gestão do mercado de drogas com mecanismos ideológicos e normativos internos que garantem coesão e continuidade mesmo diante de repressões estatais e mudanças no cenário criminal. Essa estrutura permite que a violência não seja utilizada como um fim em si mesma, mas como um instrumento funcional de gestão e controle, regulando conflitos, impondo disciplina interna e garantindo a manutenção de acordos no mercado ilícito. Compreender

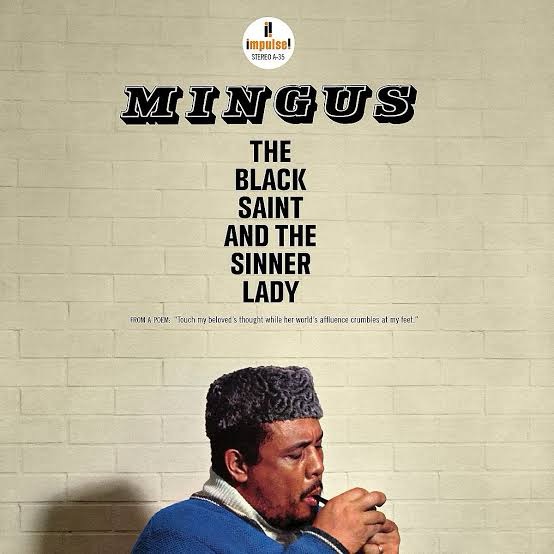

The Black Saint and The Sinner Lady: uma carta de Mingus ao futuro

The Black Saint and The Sinner Lady: uma carta de Mingus ao futuro Edição do CAMPP Recomenda, postado em 28 de julho de 2025. Abraão Aguilera. Estridente como um grito e, ao mesmo tempo, introspectivo como um murmúrio, o álbum de Charles Mingus expressa os anseios da metrópole de Nova York sob a ótica de um homem negro carregado de sentimentos intrínsecos à radical rotina que o inspira e, simultaneamente, o adoece. Ocupando o hall dos álbuns mais importantes da história do jazz, The Black Saint and The Sinner Lady ambienta com maestria o cenário em que o gênero musical se realiza, ao ouvir, sente-se a cidade grande no uso de madeiras, metais e encordoamentos de nylon como quase nenhuma outra obra do gênero é capaz de fazer sentir. O jazz pulsante retrata não o glamour das grandes casas de show nova-iorquinas onde esta suíte-balé de Jazz seria reproduzida, mas as inquietações de um artista pressionado pelas suas ambições em um ambiente de segregação e violência racial. É precisamente essa energia — a raiva contra a injustiça, a dor da exclusão e o anseio apaixonado por liberdade — que Mingus canaliza e transforma na construção complexa, visceral e furiosa de The Black Saint, um testemunho sonoro do estado emocional e racial de sua vivida na confusa Nova York de 1963. A identidade urbana construída ao redor de expressões artísticas como o Jazz foi concomitante a inúmeros fenômenos sociais do Século XX, marcado pelas grandes guerras, ampla urbanização e aceleração do capitalismo globalizado junto de suas contradições. O contrabaixista e compositor, capaz de encapsular os sentimentos resultantes de algumas destas transformações em quatro faixas, logrou a intenção de elaborar um álbum que emanasse os sentimentos dos artistas que naquele período intenso e agudo clamavam por “paz, liberdade e amor” na realização de sua arte e vida. Retrato de um período, pode ser refúgio de outro! Em um momento que a extrema-direita ascende, renega a expressão artística que não é condicionada ou regida por seus valores, conhecer esta obra e orientar-se a apreciá-la é resistir à uniformização cultural de supremacistas que tratam a música erudita como superior e um caminho único a ser seguido ou retomado. Acredite: a relevante complexidade harmônica deste álbum, capaz de gerar estranhamento num primeiro momento, torna-se natural (e até confortável) nas próximas vezes ouvidas. Se divirta!

Conhecimento livre, políticas públicas e Gilberto Gil: “Sou um Ministro hacker”

A trajetória de Gilberto Gil, um dos grandes expoentes de nossa música popular, está entrelaçada à cultura brasileira desta última metade de século. Neste texto, partiremos de algumas intersecções entre arte, tecnologia e ativismo em sua carreira, para refletir sobre a importância do conhecimento e cultura livres no âmbito de políticas públicas.